「あの2週間」で何が変わったのかー参議院選挙2025を「科学」する②(修正あり)

チキラボでは、この選挙期間を通じ、日本社会で暮らす人々の政治意識を継続的に追跡調査しました。

序盤から2週間のあいだ、約半数の人は当初の投票先を変えていませんでしたが、判断が揺れた人も約4割に上りました。

では、その人たちはどの政党からどの政党へ動いたのか。未定層はどの政党に関心を寄せたのか―こうした変化の実態を分析しました。

チキラボの活動は、日々みなさまからのご寄付に支えられています。 より多くの人が生きやすい社会をつくるための調査と発信を続けていくために、マンスリーサポーターの一員に加わっていただけますと大変心強く思います。

2025年7月20日に投開票が行われた参議院選挙。チキラボではこの選挙期間中、日本社会で暮らす人々の政治に関わる意識を明らかにするため、継続調査を実施しました。

今回行ったものは、同じ対象者を複数時点にわたって追跡する「パネル調査」です。第1回目は選挙序盤の7月4日~5日に、第2回目は選挙中盤の7月11日~14日に、第3回目は開票日直後の7月21日~22日にそれぞれ実施。人々の変化を追いました。この記事では、この3回の調査すべてに回答をした911名に対する分析結果を説明します。

調査の概要はこちらをご覧ください。

選挙期間中に判断が揺れた人は約4割、終盤の動きがカギに

この期間で、投票先を変えた人はどれくらいいるのでしょうか。

「行かない予定」「まだ決めていない」も含めてその推移を見ると、約4割程度の方が、選挙期間中に判断が揺れています。反対に、約5割の方は調査1回目時点からの判断を変えず、投票を行っていました。

-

判断を変えなかった人 49.7%

-

その他 12.2%

-

判断を変えたことが1度でもある人 37.5%

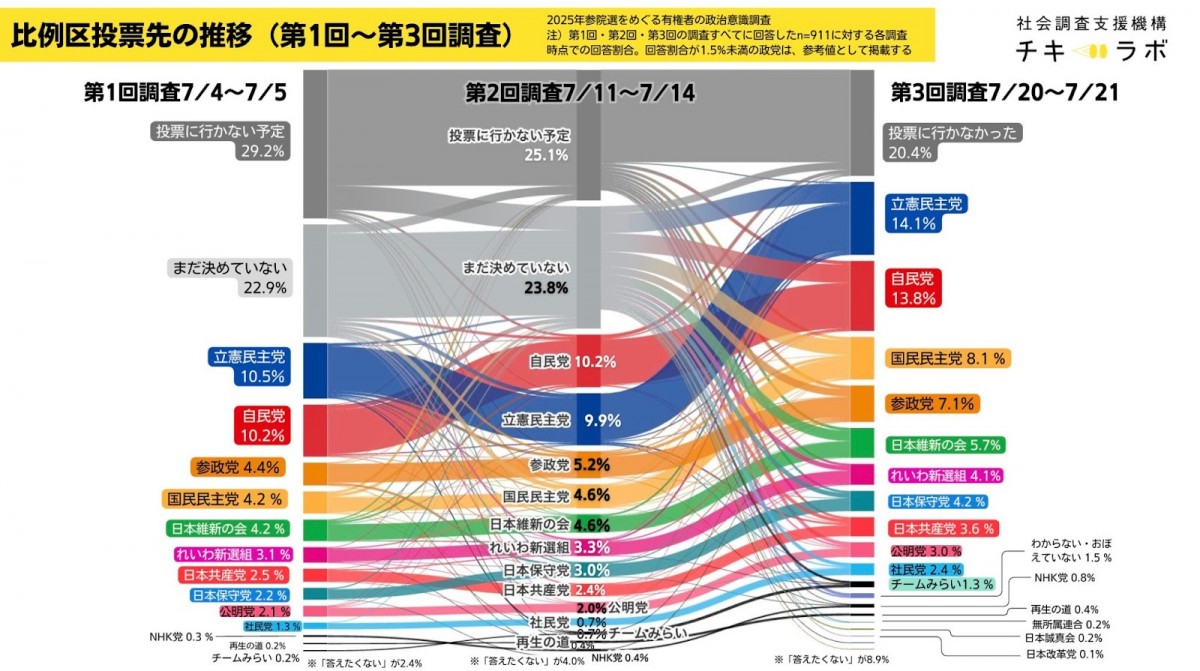

調査を行った三時点の人々の判断の推移をグラフにしました。比例区投票先として回答した政党の変遷を示しています。

中盤でも「(投票に行くことは決めているが、投票先を)まだ決めていない」「投票に行かない予定」と回答していた人が半分近くおり、そうした人たちは終盤に投票先政党を決めた様子がみてとれます。伸び率に着目すると、国民民主党と参政党の、終盤の伸びが顕著です。

全体的には、序盤に投票先を決めた人の多くは、そのまま支持を継続しています。各社情勢調査でも、「まだ決めていない」≒無党派層・投票先未定層の行方が注目されていました。

序盤→中盤:「まだ決めていない」層はどう動いたか

序盤で「まだ決めていない」とした人の移動に着目しましょう。第1回調査時点で「まだ決めていない」と回答した人は22.9%(n=209)でした。

その人々の2回目調査での回答を多い順にご紹介します。

-

まだ決めていない:70.8%

-

投票に行かない:7.2%

-

国民民主党:3.8%

-

立憲民主党:3.3%

-

自民党:2.4%

-

参政党:1.9%

-

れいわ新選組:1.4%

-

共産党:1.0%

-

日本保守党:1.0%

-

日本維新の会:0.5%

-

再生の道:0.5%

なお、上記に記載している政党以外の政党へ移動する人はいませんでした。

中盤→終盤:「まだ決めていない」層の動き

2回目に「まだ決めていない」と回答した人の動向も同様に確認しましょう。2回目時点では合計して23.8%(n=217)が「まだ決めていない」と回答していました。

このグループの最終的な行動を多い順にご紹介します。

-

投票に行かなかった:6.0%

-

立憲民主党:15.7%

-

自民党:14.7%

-

国民民主党:12.0%

-

日本維新の会:8.3%

-

参政党:6.0%

-

れいわ新撰組:3.7%

-

日本保守党:3.7%

-

日本共産党:2.8%

-

社民党:2.8%

-

チームみらい:1.8%

-

公明党:1.4%

※議席を獲得した政党のみ記載

序盤から支持を貫いた有権者はどのくらい? ― 離脱が目立った国民民主党

第1回目調査時点の回答先政党から、最後まで判断を変更しなかった人はどのくらいいるのでしょうか。1回目時点で各政党を選択した人に対して、2回目・3回目も同一政党を選択し続けた人の割合を確認します(議席を獲得した政党を中心に、結果を確認します)。

選挙区について、支持先を変えない割合が最も多かったのは日本共産党で88.9%です。逆に割合が最も低かったのは国民民主党で28.6%でした。

比例でみると、国民民主党の割合が最も低く50.0%。逆に割合が高かったのはケース数が担保されている政党では、日本保守党で85.0% でした。

国民民主党は、選挙戦を通じて選挙区・比例区の両方で大きく支持を失っていった様子がわかります。では、国民民主党から離脱した人は、どこに投票したのでしょうか。

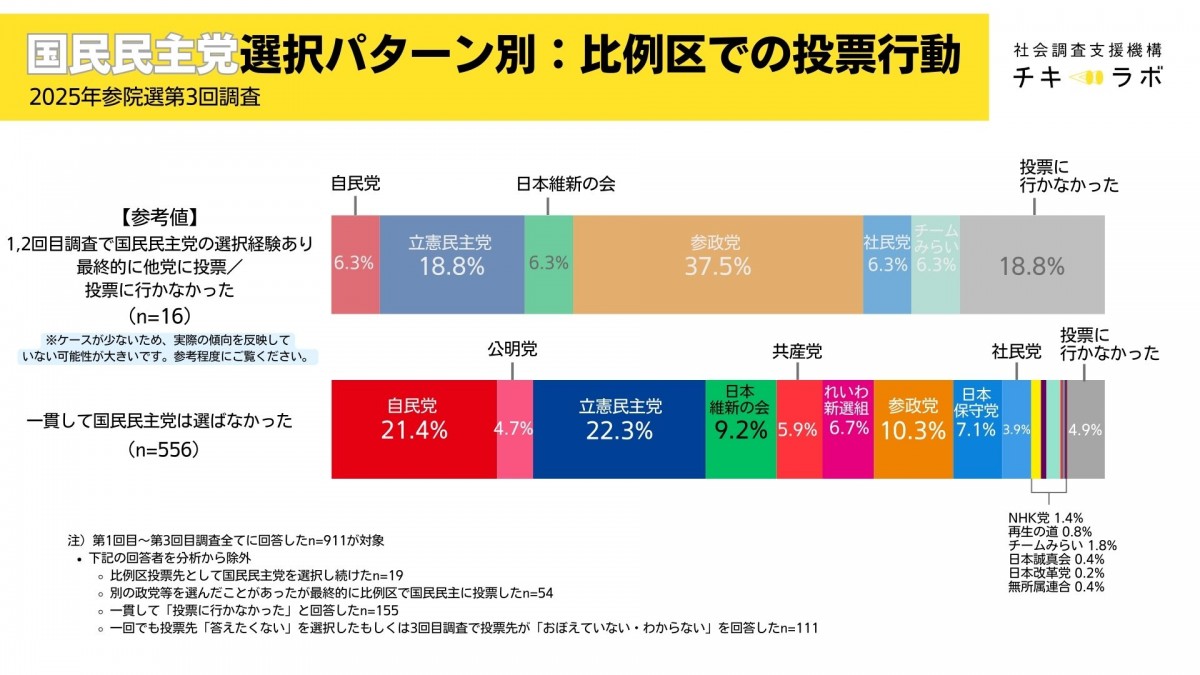

国民支持からの離脱先は「参政党」が最多

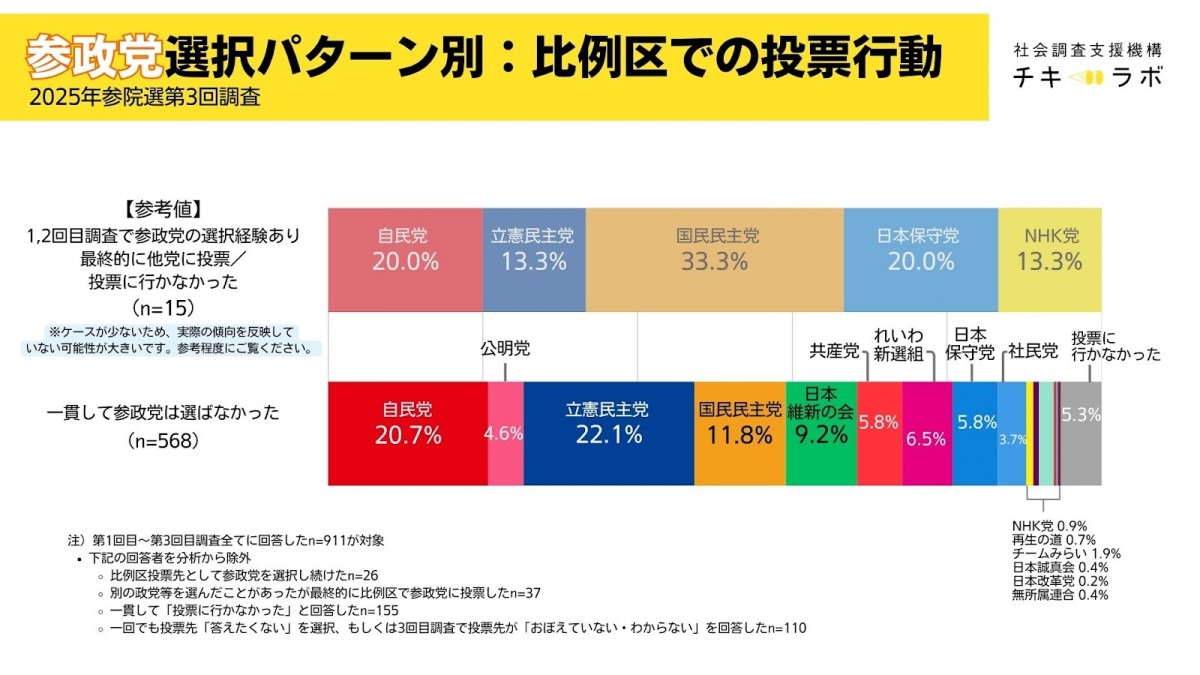

上記のグラフでは、1回目・2回目調査時点のいずれかで国民民主党を比例区の投票先として選択した経験があった人のうち、最終的には国民民主党に投票しなかった人たちを上段に示しています。上段のグラフは選挙戦序盤からの2週間で「国民民主党から離脱した人」ととらえてもよいでしょう。

また、1回目調査時点から最終的な投票先まで、一貫して比例区の投票先として国民民主党を選択しなかった人を下段に示しています。これら2グループの投票先分布をみてみましょう。

まず、国民民主党からの離脱グループのうち、37.5%が参政党へ投票先を変更していたことがわかります。この割合は、一貫して国民民主党を選ばなかった層と比べても、極めて高い傾向です。

これまでの分析で、両政党の支持者は、積極財政を支持しつつ、外国人やジェンダーといったトピックで保守的な傾向を持つことで共通しています。

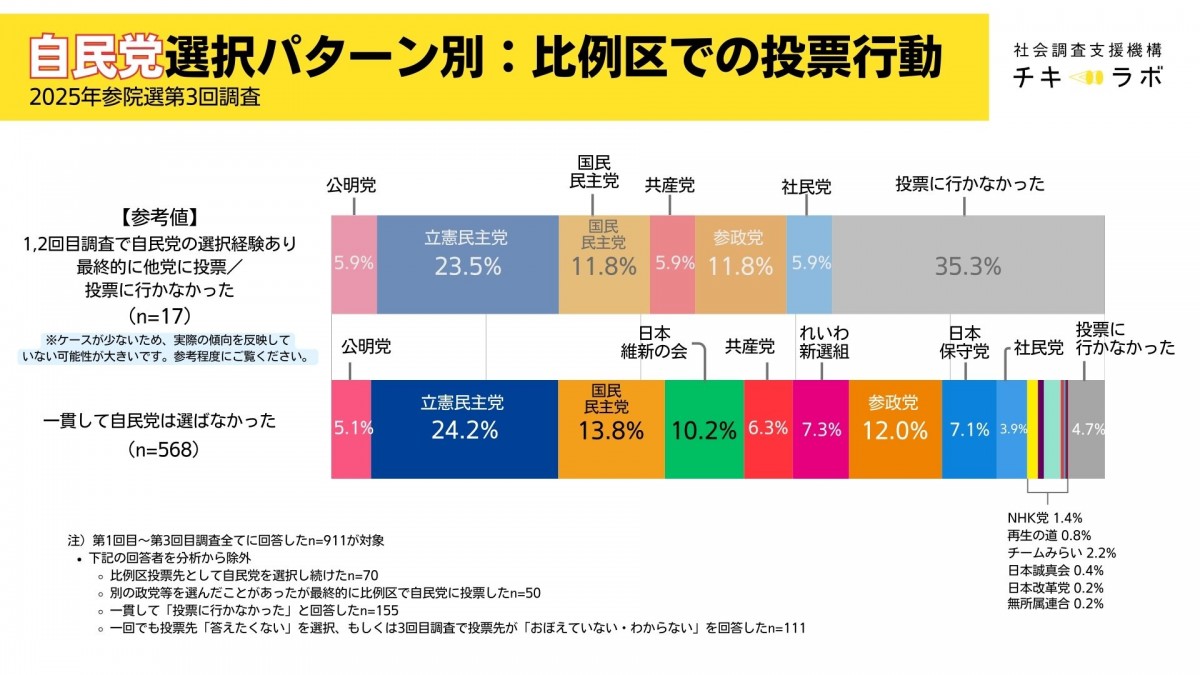

自民党支持からの離脱先は「無投票」が最多

参議院選挙では、自民党が大きく議席を減らしました。では、選挙期間中に自民党から離脱した人は、どこに行ったのでしょうか。

自民党離脱グループ(上段のグラフ)のうち、35.3%が「無投票」に、23.5%が立憲民主党に投票先を変更していました。「一貫して自民党を選ばなかった」層と比較すると、「無投票」への流出が目立ちます。

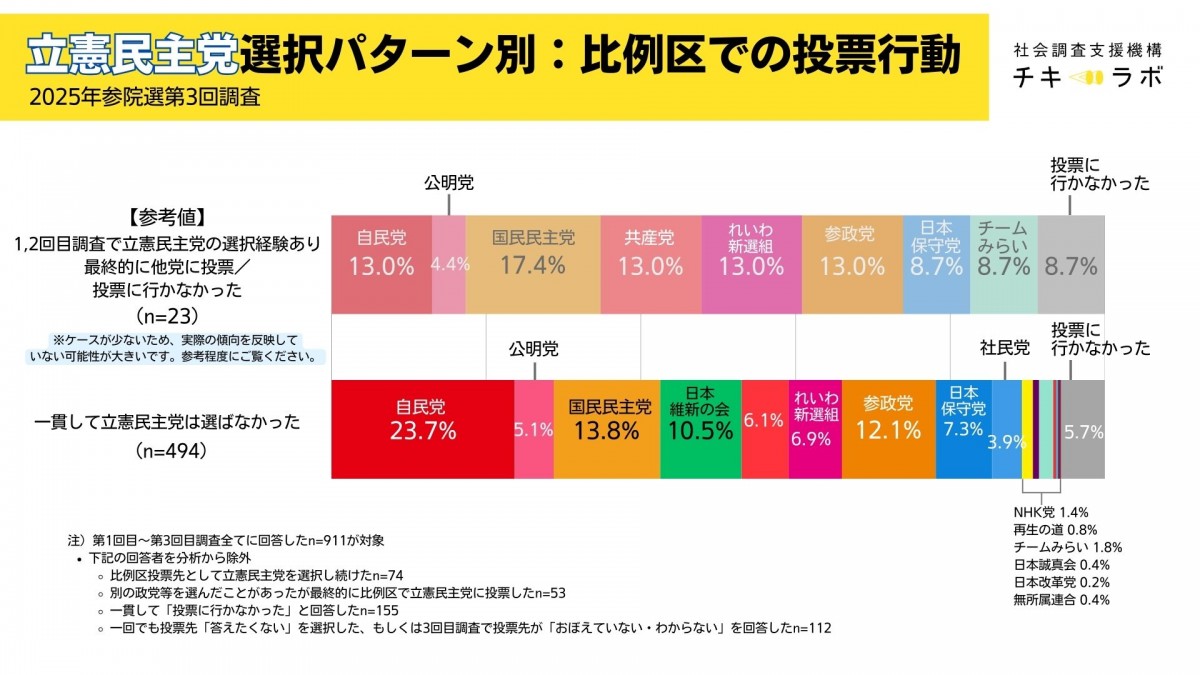

立憲民主党からの離脱ー最多は国民民主党、維新への移動はほぼ見られず

立憲民主党はどうでしょう。立憲民主党から離脱した人の投票先は、国民民主党が最多で17.4%でした。そのほか、れいわ、共産、参政など、様々な政党に流れていることも分かります。「一貫して立憲民主党を選ばなかった」層と比較すると、自民党という選択肢が弱く、維新という選択肢はほぼ消えていました。

参政党からの離脱先は国民民主党が最多

議席増が注目された参政党ですが、選挙中に参政党から離脱した人もいます。では、その人たちはどの政党を選んだのでしょうか。離脱者はまず国民民主党に流れる傾向があり、次に自民党、日本保守党。そして、立憲民主党とNHK党という順番になっていました。

「一貫して参政党を選ばなかった」層と比較すると、参政党を一度でも投票先として検討したことがある参政党離脱グループの人たちの国民民主党への流れやすさが目立ちます。

国民民主党離脱者が参政党に、参政党離脱者が国民民主に移動していることを考えると、両党は隠れたライバル政党であったとみることも出来そうです。

離脱率は全体として低水準

ここで見た国民民主党、自民党、立憲民主党、参政党をはじめ、そのほかの政党も、序盤から終盤にかけての離脱率そのものが高いわけではありません。そのため、今回の調査サンプルは非常に少なくなっており、離脱先の割合については、あくまで参考程度に留まります。それでもこの2週間で、どの政党が選択肢として並ぶのか、有権者の葛藤や決断が行われていたことが垣間見えます。

多くの有権者は初めに投票先を想定しつつ、比較・検討を重ねて判断

短い選挙期間中に、メディア上での露出、街頭での演説、SNSや動画の活用など、あらゆる手段を通した政治コミュニケーションが展開されていました。どの情報が「刺さる」のかは、支持政党ごとに違いもみられます。

選挙が始まるタイミングで、多くの有権者は概ねの投票先を決めていました。しかし、2週間という選挙期間中に新たな判断材料が増えながら、「支持を固める」「支持先を変える」様子が見て取れます。

修正

当初の記事の本文中の見出し「選挙期間中に判断が揺れた人は約3割、終盤の動きがカギに」と記載しておりましたが、正しくは「約4割」でしたので、修正しております(2025年8月29日)。

本調査は、チキラボのマンスリーサポーターのみなさまのご支援により、計画・実施することができました。心より感謝申し上げます。

チキラボの活動は、日々みなさまからのご寄付に支えられています。 より多くの人が生きやすい社会をつくるための調査と発信を続けていくために、マンスリーサポーターの一員に加わっていただけますと大変心強く思います。

単発でのご寄付も大変ありがたいです。ご自身で寄付金額をお選びいただけます。

すでに登録済みの方は こちら